《游击队之歌》如军鼓般振奋斗志(图)

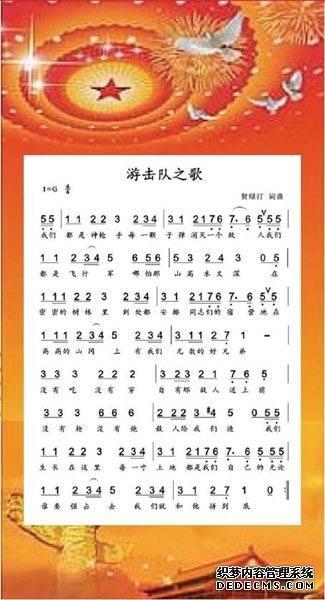

著名音乐家贺绿汀创作的《游击队之歌》,一直备受中国人民喜爱,任何一个听到《游击队之歌》的人,都会有身临其境之感,仿佛已加入到抗日游击队行列;一唱起它,就让人振奋斗志、激昂奔放,浑身充满必胜的信心和力量。歌曲的思想性与艺术性交相辉映,脍炙人口、极负盛名、历久弥香。

激越战歌一气呵成

1937年9月,日军攻占大同,太原危在旦夕。10月中旬,中共中央北方局、八路军驻晋办事处等南迁至晋南重镇临汾,驻在城郊刘庄(今属临汾市尧都区),并在此成立了八路军学兵大队。

淞沪会战爆发后,上海文化界的贺绿汀(湖南邵阳人)、欧阳山尊、崔嵬等文化名人组成“上海文化界抗日救亡第一演剧队”,有计划地到全国各地开展抗日救亡宣传。贺绿汀随演剧一队辗转来到山西抗日前线,到达临汾,和来自延安的女作家丁玲等人领导的“西北战地服务团”会合。他们的演出,受到抗日部队的欢迎。

八路军驻晋办事处主任彭雪枫热情接待了贺绿汀一行,向他们介绍了许多八路军抗战的情况,并组织他们听报告、参加政治学习。在听取朱德、任弼时、贺龙等首长对抗战形势和策略的报告后,贺绿汀等人与指战员有了更直接的接触,并对游击战法产生了浓厚兴趣。

一天,贺绿汀来到学兵大队,适逢彭雪枫讲授《游击战术》,他被彭雪枫绘声绘色的演讲吸引住了。听着听着,眼前仿佛弥漫着战火硝烟──在密林里,在山冈上,在青纱帐中,在碧波旁,到处都是游击健儿英勇杀敌的战场。

八路军炮兵的奇特与神勇,深深吸引了贺绿汀,他兴致勃勃地去八路军总部新成立的炮兵团访问。指战员们告诉他,部队从陕西出发时还没有炮兵,是通过俘获日军的炮和收集阎锡山部队南逃时丢弃的炮成立的……

贺绿汀脑海中犹如电光石火一闪,眼前不时浮现着八路军在炮火轰鸣中抗顽敌显神威的景象,一串串铿锵激越的音乐旋律霎时飞腾在心田……当晚,住在刘庄一个小煤仓里的他辗转反侧,很难入眠。彭雪枫那精彩的演讲,学员们那摩拳擦掌的激情,八路军抗战的一件件感人故事,一下子点燃了贺绿汀创作灵感的火花。他迅速从床上爬起,拿出纸、笔和音叉,挥笔写出了献给八路军全体将士的《游击队之歌》。曲谱犹如泉涌,歌词一气呵成。

这是一首进行曲风格、反映抗日游击队战斗生活的歌曲,作品融入了作曲家对抗日将士的真挚情感、对敌军的愤懑与藐视、对革命必胜的乐观主义精神。富有弹性的小军鼓节奏,轻快活泼的小乐句,唱起来琅琅上口,适合部队行进时边走边唱。游击队战士在艰苦环境下机智勇敢、紧张愉快的生活场景跃然谱上。

北京人艺创始人之一、曾任人艺副院长的欧阳山尊生前谈到贺绿汀的故事,思路清晰,边说边用手势比划着:

到了山西临汾前线,部队刚结束平型关战役,正需要休整,需要文化娱乐。于是我们一边为部队表演,一边收集素材准备进行新的创作。当时我和贺绿汀住一间屋子,虽然是初冬,可山西已经很冷了,我俩同睡一个炕。有一天我进城办事,晚上赶不回来留在城里过夜。第二天一早回村,我一进屋,老贺立刻兴奋地告诉我,昨晚他写好了一首《游击队歌》!

贺绿汀后来回忆时对创作此歌的情景仍记忆犹新:

这首歌是先写成曲调后再填词的。我自一开始时就定下了明确的创作意图:要通过音乐的刻画,反映处在敌后艰苦环境中的游击战士乐观的情绪、昂扬的斗志和革命的自豪感。在曲词的结合上,我把不重要的字或衬字全都摆在轻拍上,把重要的字摆在长音或强拍上,根据曲调的节奏变化与旋律线的进行来考虑每一句歌词的具体安排,使歌词与曲调进行完全吻合。当时演出这首歌时,当地没有乐器,只能用口哨来伴奏,有时候士兵们找不着调,我就发明用一种音叉敲一下头然后开始唱,就把调给唱准了。

经典歌曲广受好评

1938年春,八路军总部在临汾洪洞县白石村召开高级干部会议,演剧一队在会议的晚会上首次为八路军将士演唱这首歌。当时仅有欧阳山尊吹着口哨充当伴奏,贺绿汀指挥全体演剧员满怀激情齐声高唱。由于这首歌准确刻画出游击健儿机智、灵活的英雄形象,受到与会的朱德、刘伯承、贺龙、任弼时等高级将领的一致好评。

这首歌先由八路军学兵大队学唱起来,迅捷传开后,有的部队还派人骑马赶了几十里路来抄谱子。一一五师六八五团团长杨得志即将率部开往前线,他热切地邀请贺绿汀到部队一个营一个连地去教唱,还说:“唱会了这首歌就出发。”不久,部队将士们便高唱着这首歌奔赴抗日战场。

这首歌不胫而走,迅速传遍山西各抗日民主根据地,进而传遍全国各抗日战场。这首歌受到八路军将士的热烈欢迎,许多热血青年正是唱着这首歌奔赴解放区的。

1938年夏,贺绿汀又将其改编为四部混声合唱曲。

1943年,贺绿汀来到延安。在王家坪举行的一次文艺晚会上,毛泽东亲切接见了他,并高兴地赞扬说:“你的《游击队歌》写得很好啊,你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”

1949年,全国即将解放,贺绿汀从北平坐火车返回上海。火车途经昆山时遭国民党飞机轰炸,他带的衣物、乐谱全部散失,可此歌原稿被他贴身牢牢藏着,幸运躲过劫难。

真正的经典经得起时间的考验且历久弥新。新中国成立后,《游击队之歌》一直在我军中广泛传唱,并多次列入总政治部向全军推荐的歌曲,成为我军歌咏活动必唱曲目。它也曾有其各种改编曲,其中作为军乐曲则更为动人。

周恩来也极为欣赏此歌,他任总导演的大型音乐舞蹈史诗《东方红》还专门将此歌收了进去。在1964年首演中,根据《游击队之歌》编排了最形象感人的《游击队舞》。当时有人不同意放此歌,说它轻快活泼过于轻松,不符合东方红史剧风格,抗日、跟鬼子斗争哪会轻松?周恩来却坚持说:“这首歌洋溢着革命乐观主义情绪,好听,群众爱唱,当时对动员学生参加革命起了很好的作用,是人民批准的作品。有时需雄壮的东西,有时也需轻松的东西,有统一也要有变化,革命是广阔的,革命的感情也应该是丰富的。”

第二段歌词鲜为人知

《游击队之歌》是一首进行曲风格的歌曲,作者一反进行曲惯用的雄伟、豪迈的音调,大胆地运用乐观、轻快、活泼的音乐来反映战争题材,赋予歌曲生动鲜明的艺术形象和战斗性的内容,充分展现了党所坚持的人民战争的战略思想。

特别是在歌词创作方面,作者考虑到如何把当时的政治形势、抗日战争的战略战术用具体的艺术形象表现出来,而不是在歌词中塞满了军事术语或政治口号,比如“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人”,这中间就包含了要练好射击本领、节省子弹等意义。“没有吃、没有穿,自有那敌人送上前;没有枪、没有炮,敌人给我们造”,就是说我们必须从敌人那里取得武器和给养。“我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的,无论谁要强占去,我们就和他拼到底”,则充分地表现了游击战士为保卫自己的家乡和祖国,一定要抗战到底的坚定决心。敌后游击战争是极其艰苦的,可是在歌词中却只字不提“艰苦”,而是充满了英勇机智、紧张愉快的乐观情绪,更让人感觉到游击战士崇高的精神风貌和思想境界。

可能很多人都不知道,其实,《游击队之歌》原来还创作有第二段歌词:

哪怕日本强盗凶,我们的兄弟打起仗来真英勇,

哪怕敌人的枪炮狠,找不到我们的人和影。

让那敌人横冲撞,我们的阵地建在敌人侧后方,

敌人的战线越延长,我们的队伍越扩张。

不分穷、不分富,四万万同胞齐武装;

不论党,不论派,大家都来抵抗!

我们越打越坚强,日本的强盗自己走向灭亡,

看那最后的胜利日,世界的和平现曙光!

这段歌词激昂慷慨,与第一段歌词内容紧密相连,把游击队将士们饱满的战斗热情、革命的乐观主义、对敌人的极大仇恨与蔑视,以及高度的政治觉悟都淋漓尽致地表达出来了。尤其是歌词最后的“看那最后的胜利日,世界的和平现曙光”,使人们的情绪达到了最高峰。

这段歌词还体现了一个重要政治内容,即中国共产党在当时所主张坚持的抗日民族统一战线。其中的“不分穷、不分富,四万万同胞齐武装;不论党,不论派,大家都来抵抗”两句,便明确易懂、言简意赅地表达了党的政治主张。可惜的是,这段歌词后来没有被保留,所以,很多人都不知晓《游击队之歌》曾经还有第二段歌词。